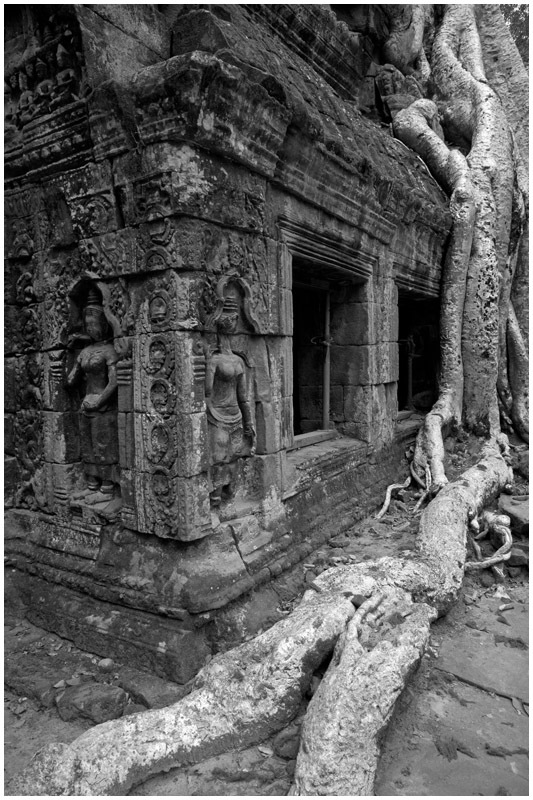

Las raíces y los templos se fusionan en el tiempo

La ansiedad me ganó de mano, no sé si para bien o para mal, y antes de que sonara el despertador a las tres de la mañana ya estaba despierto. Había alquilado la bici el día anterior para asegurarme de salir a tiempo, pero nunca imaginé que iba a ser tan temprano. Bajé las escaleras en silencio, esquivé al recepcionista que dormía profundamente y salí a la calle. El cotidiano caos había desaparecido y la ciudad de Siem Reap tenía una imagen realmente diferente. ¿Dónde estaba aquel hindú gritón que vendía manzanas? ¿Y el perfume que salía de ese restaurante preparando comida tradicional? ¿Y el infernal ruido de motos? Dejé de imaginar lo que no había y avancé hasta la primera esquina. Me aseguré de doblar en la calle correcta y de seguir el mapa dibujado a mano que me había dado otro viajero. A los pocos minutos dejé la ciudad y la poca luz que venía de algunos faroles intermitentes. Sin luna llena y sin linterna tuve la sensación de entrar al Túnel de los Árboles de Klevan, en Ucrania, pero claro, acá no pasaría ningún tren.

Algunos turistas prefieren recorrer los templos en los tradicionales tuk.tuk el medio de transporte local

Era tan profundo el silencio que hasta se escuchaba el sonido de las ruedas avanzando sobre el asfalto. Impensada, irrespetuosa, desubicada e inoportuna; así califiqué a la lluvia que me atacó a solo dos kilómetros de haber salido hacia los templos. Cuando la cosa se puso seria me refugié debajo de unas ramas que había al costado del camino. Reanudé la marcha cuando todavía faltaba bastante para el amanecer. Incluso, cuando llegué a la boletería que hay a mitad del recorrido todavía estaba cerrada. Los dos guardias que estaban sentados fumando afuera me miraron, comentaron algo en voz baja y siguieron con su conversación.

Monjes recorren los templos en su momento de oración…

El reloj dio las 5 am y detrás de un vidrio grueso una chica con cara de dormida me entregó el ticket válido por tres días. Continué pedaleando lento, disfrutando del silencio y de los pocos minutos que faltaban para llegar. Cuando terminé de bordear el lago me encontré con su alargada silueta y con otros viajeros que también habían madrugado. Había pedaleado ocho kilómetros en completa oscuridad y ahora solo quedaba esperar a que el sol comenzara a iluminar el templo principal. Me puse a pensar que esto sucedía todas las mañanas desde hacía años, y era increíble ser el protagonista de ese momento. Me acordé de la primera vez que escuché el nombre Camboya y todo se transformó en el deseo de estar en Angkor Wat.

Creo que esta foto resume la paz de Angkor Wat cuando no hay turistas

El sol se asomó, pero duró poco porque las nubes le ganaron de mano y cubrieron el cielo enseguida. Tomé la bici y con esa pasividad típica de un día domingo salí a descubrir parte de los 190 km cuadrados que tiene este gigantesco sitio arqueológico.

Las raíces también son protagonistas…